ART IN LIFE ― 人生の中のアート

「アートとは何か?」という問いは、これまでに数えきれないほど語られてきました。

しかし、Artstylic ではこの「今さらなテーマ」を、あえてもう一度掘り下げたいと考えています。

なぜなら、アートという言葉やその価値観は、時代とともに変化を続け、

現代ではその意味がかつてないほど多様化し、そして混乱しているからです。

そこでここでは、「What’s “ART”?」という特設テーマの導入として、

アートの基本的な定義と、その中に潜む「高尚さ」という概念を整理してみたいと思います。

まず、「アート」という言葉には二つの意味がある

「アートとは何か?」を考える前に、

そもそも“アート”という言葉には広義と狭義の二つの意味があることを整理しておきましょう。

-

広義のアート:

人間の精神・感情・創造性のすべてを表現する活動。

絵画・音楽・デザイン・建築・映画・漫画・ファッション──

心を動かすあらゆるクリエイティブが含まれます。 -

狭義のアート:

美術館・ギャラリー・批評・マーケットなどの制度に支えられた「アート」。

いわゆる「現代アート」「美術」など、社会的に分類・評価される領域です。

この二つの意味が混ざり合うことで、現代では「アート」という言葉がますます混乱して使われるようになっています。

分類ラベル的な用語の「アート」と、創造活動すべてに含まれる「アートと呼べる創作」が同じ言葉で語られるため、「アートとは何か」という問いそのものが、時にすれ違ってしまうのです。

広義のアートとは ― 人間の創造と精神の表現

本来のアートとは、

人間の創造性・感情・思想を形にする行為そのものです。

視覚・聴覚・身体的表現を通じて、

「見えないものを見せる」「感じられないものを感じさせる」力を持っています。

アートの本質的な要素を挙げるなら、次の三つにまとめられます。

-

創造性:新しい視点や形式を生み出す力。

-

表現性:感情や思考、社会的テーマを伝える力。

-

共鳴性:作品を通して他者と心を通わせる力。

そして Artstylic がもう一つ加えたい視点は、

アートとは、人間の高尚な精神の発揚である

ということです。

アートは「単なる技巧や装飾、デザイン、ポップなエンタメ」等とみられるものの中にも存在しており、

人間が「よりよく生きよう」とする精神の働き、何かを表現したくなる精神の発揚―

つまり、美や真実を求める意志の表れです。

岡本太郎がテレビCMで発した言葉「芸術は爆発だ!」という言葉は、当時は、ユーモアある面白CMの一つで、ただのキャッチコピー、くらいにしか感じていませんでしたが、アートとは何かを突き詰めていった真理を突いた、深い言葉です。

岡本太郎は「芸術」という言葉を使いましたが、Artstylic的に「広義のアート」に翻訳すれば「アートは、高尚な精神が何かを表現せずにはいられなくなった時に発揚する創造」、これが「アート(マインド)の爆発」なのです。

このように、アートはつねに「高尚」であり、その精神は、同時に私たちの日常にも深く根ざしています。

岡本太郎が主張したように、「芸術(アート)は大衆のなかにこそあるべき」という言葉も、今の時代にこそ一層、こころに響いてくるのです。

このような理由から、「高尚」の意味を正しく使う前提で、「アートとは高尚であるべき」、であり、「高尚なものをアートと呼ぶべき、というのがArtstylic的なアートです。

ポップ(大衆)=低俗と誤解すると「スノビズム」に陥りますので、注意が必要です。

人に伝わって初めて成立する、それがアート

東京藝術大学の日比野克彦学長は、アートの本質をこう語ります。

「絵はキャンバスに絵の具が乗った“物”に過ぎない。そこで心を揺さぶられる人がいるからこそ、アートは成立する」。

つまり、アートとは作品そのものではなく、それを受け取った人の中で「イメージする力のスイッチ」が入ったときに初めて姿を現すものだというのです。

有名な作品も「技術的に優れているから」ではなく、それを見て感動した人が多かったり、新しい価値観を示したから知られるようになったに過ぎません。逆に言えば、高校生が描いた一枚の絵でも、それを見た人の心に「好き」という感情が湧き上がれば、それもまた立派なアートなのです。

学長はさらに強調します。「アートには唯一の正解はない」。誰もが感動する作品は存在せず、ある人には強烈な体験をもたらしても、別の人には全く響かないこともある。そこにこそ、アートが他の学問と決定的に異なる点があるのです。

以上の参考記事「高校生新聞ONLINE」

「アートって何?「それは鑑賞者の心の中に…」東京藝大・日比野克彦学部長に聞く」2020.02.27

「アート」というラベルとその誤解

高尚に見せられたアート、見えなくなった本質

現代では、「アート」という言葉そのものがブランド化しています。

「アート」と名のつくものは高尚で特別なものに見え、

一方で、漫画やアニメ、デザインなどの大衆カルチャー的な創作は、

“軽いもの”として扱われがちです。

しかし、その背景には「アート」という言葉の二重構造の誤用があります。

もともとは、人間の精神的な創造全般を意味するアート(=広義)と、

制度や市場の中で定義されたアート(=狭義)がありました。

それが現代では混同され、ラベルとしてのアートが独り歩きしているのです。

結果として、「アート」と名付けられた瞬間に、

それが本質的に優れていなくても“高尚そうに”見えてしまう。

一方で、形式上アートと呼ばれない創作は、

どれほど真摯で感動的であっても“アートではない”と見なされてしまう。

本来、「広義のアート」はラベルではなく人間の精神の営みそのものです。

そこに「社会的な格付け」や「経済的な価値」をまとわせるのは、

アートそのものではなく、制度や市場の後付けである「狭義のアートという分類ラベル」にすぎません。

Artstylic は、この構造を意識的にほどきながら、

「高尚であること」=人間の内的な深さや誠実さの発露として捉え直したいと考えています。

つまり、「アート」という言葉が格を生むのではなく、

その中に宿る“心の高尚さ”こそが、アートの本質なのです。

アートの定義とその曖昧さ~しかし「高尚」であるべき

「高尚」であるとはどういうことか

このように、広義と狭義のアートが混同されてきたのは今に始まったことではありません。

アートの定義は、時代や文化によって常に変化してきました。

伝統的なアートは絵画や彫刻などの視覚芸術を指しましたが、

現代ではパフォーマンスアートやデジタルアートなど、表現の幅が大きく広がっています。

つまり、現代における「広義のアート」とは、

「高尚なる人間の創造性や想像力を具体化したもの」

といえるでしょう。

Artstylicとしては、

「アートの本質」とは人間の高尚な精神の発揚によって、誰かの心を揺らす創作であると考えています。

そして、「ポップ=低俗」ではなく、

真の意味での「人としての精神の高尚さ」とは何か──

その問いこそ、アートを考えるうえで最も重要なのです。

広義のアートとは、結局“なんでもアート”である

こうした、広義のアートとは、突き詰めれば「何でもアートになりうる」という考え方です。

人の心が動き、そこに創意や想像力が込められた行為であれば、

絵画や彫刻に限らず、料理、デザイン、音楽、あるいは日々の暮らしの中のしぐさにさえ、

アートの可能性は宿っています。

つまり、アートの本質とは特別な人の特別な表現ではなく、人間の普遍的な精神活動なのです。

生成AIを使い、メディアアートとしての動画を作ってみました。テーマは「AIと人間の境界」です。

評価の軸というもう一つの構造

しかし、「アートの本質は何か?」ではなく、問いを次のように変えてみましょう。

「誰が、どのような分野のクリエイションとして高く評価したアートなのか?」

この視点に立つと、アートは“精神”の領域から“社会”の領域へと姿を変えます。

どれほど個人的で真摯な創作であっても、

社会や市場、学問や批評といった文脈の中では、

評価軸によって分類される存在になるのです。

つまり、広義のアートは誰の中にもあるが、

評価されるアートは社会構造の中で決まるということ。

この構造を理解することで、

「なぜ同じ創作でも、あるものは“アート”という分類ラベルを付けて呼ばれ、

あるものは“アートとは呼ばれないまま”なのか」という問いの核心に近づけます。

つまり、「アート」には「社会的・文化的に認知されて評価されたアート」が「狭義のアート」として広く知られて存在している、ということです。

Artstylicは、こうした「精神としてのアート」と「評価としてのアート」を区別しながら、

両者の間にある緊張関係そのものを、現代のアート思想の主題と考えています。

分類ラベルとしての美術と芸術と現代アートの違い

そこで、社会的、学術的な評価軸によって分類される「ラベルとしての狭義のアート」という視点からも、アートを整理しておきます。

アート(art)」は、美術と芸術という2つの日本語に翻訳されることがありますが、それぞれには微妙なニュアンスの違いがあります。

ここでは、明治時代に決められた厳密な言葉の定義ではなく、現在の日本で使われている一般的な用語として説明してみます。

なお、アート初心者から「よくわからない」と言われがちな現代アートについては、ほんの少しだけ詳しく書いてみました。

美術

主に視覚芸術(絵画、彫刻、建築など)を指します。

美的な要素(美しさ、調和、均整)が重視されることが多い。

伝統的に「美の追求」という側面が強調されます。

芸術

表現の幅が広く、音楽、舞台芸術、文学、映画なども含まれます。

美的要素に限らず、社会的・思想的なメッセージや実験的な要素を含むこともあります。

個々のジャンルを超えた包括的な概念として使われる場合が多いです。

現代アート

現代アートは、20世紀後半から現在に至るまでの芸術を指し、従来の美術や芸術の枠を超えることが特徴です。

伝統的な技法や美的基準にとらわれず、社会的、政治的、または個人的なメッセージを強調することが多いです。

実験的な手法や新しいメディア(インスタレーション、パフォーマンスアート、デジタルアートなど)が広く採用されています。

また、現代アートの専門家の中には、このように言う人もいます。

現代アートは「美術」ではなく「知術」であると。(「現代アートとは何か?」の著者:古崎哲哉氏)

「現代美術」ではなく、強いていえば「現代知術」と呼ぶべきだろうか。

現代アートは、美しいものを見せて人を楽しませるための作品とは限らず、むしろ、不快にさせるようなことも含めて、以下のようなものだと言われます。なお、ここでの「現代アート」は、「コンセプチュアル・アート」を指していることが多いと思われますが、本来は、現代アートという括りの中に、「コンセプチュアル・アート」も含まれている、という関係で、両者は同義ではありません。

・すぐにはわからない、よくわからないもの(すぐにわかるようなものは現代アートとしての価値がない)

・考えさせるもの(見て美しいとか楽しむといった娯楽を提供するものではない)

・答えではなく、問いを求めるもの(そもそも答えはないものをテーマとしている作品が多い)

また、同じく「現代アートとは何か?」という書籍の中で、古崎氏は「インパクト・コンセプト・レイヤー」が現代アートの3大要素であると書いています。そして、優れた現代アートというものを、この3要素で表現すると以下のように説明しています。

強烈な感覚的インパクトと高度に知的なコンセプトを単数あるいは複数含み持ち、観客をコンセプトへ導くための仕掛けを重層的に備えた作品が優れた現代アートである。

また、「現代アート」は「アート」というワードがついていますが、それまでの「アート」の概念を上書きして否定するものではなく、新たに生まれた表現、クリエイティブであり、従来のアートの概念とは異なるものとして併存しているものだというのが、ARTSTYLIC的な解釈です。

コンセプチュアルアート、とか、コンテンポラリーアート、とかの英語にしても「アート」という言葉が付いているので、現代アートの初心者が皆、惑わされますが、個人的には「哲学的な問題提起や疑問を持たせること、社会的なメッセージ、共感を求める個人的想い等、を伝えるクリエイティブ作品」という、とても長い定義であるべきものを「面倒くさいから現代アートと一括りににしてしまったもの」、とでもいうべきものだと思っています。

「広義のアート」のところで「何でもあり」と説明しましたが、まさに、「現代アート」という分類ラベルは、戦後、過去のアートのラベルを「現代の広義のアート」の概念に貼りかえる実験を試みてきた創造的かつ革新的作品群の一時代の潮流につけられた作品群、とも言えます。

但し、「何でもあり」のように見えて、実は「アートワールド」という評価軸、評価の枠組みの中で評価されたものだけがそのラベルを貼られる点で、「広義のアート」とは意味が異なります。

「アート」と「現代アート」の違いについては、「アートとは何か、現代アートとは何か?」という記事を、

また、別の記事では、和製英語の「アート」と英語の「art」の違い等についても記載しておきました。

まとめ

アートとは、人類史においては、常に変化し続けるあいまいな概念です。

そして、現代では、「広義のアート=本質的な意味でのアート」と、伝統的な美術や芸術、そして現代アートと言った、「評価によって分類ラベルを貼られる狭義のアート」が混在して、時代や文化を表す言葉として存在しています。

しかしどの時代にも共通しているのは、

(広義の)アートが「人間の高尚な精神の表現である」、という点です。

その「高尚な精神」の意味は、必ずしも、表面的な表現が、美しいものだけでなく、岡本太郎が言うような「いやったらしいもの」であったとしても、その表現の裏にある本質が「高尚な精神性」に基づくものかどうかです。

(なお、わかりやすく極端な事例でいえば、「理由もなく人を殺してみたい」という「殺人鬼」のような精神は、高尚でもないし、低俗でもない、狂った精神です。こういうものと「人としての正常な精神」を前提とした、多様性とか高尚、といった言葉を混同しないことです。)

それは、評価軸の中での分類的なクリエイションである「狭義のアート」をも含んだ、

心の奥にある「真実を求める力」や「感情の揺らぎ」を形にしようとする営みです。

Artstylicが考える「(広義の)アートの本質」とは、

人間の高尚な精神の発揚によって、誰かの高尚な心を揺らす創作。

「広義のアート」は、ラベルでも形式でもありません。

それは、人と人の心が共鳴しあう瞬間に生まれる“行為”であり、

その共鳴がある限り、「広義のアート」は生き続けます。

さて、いかがでしたでしょうか。

この程度では、まだまだ内容が浅すぎて殆ど参考にならないと思いますので、是非、ここから先は、こちらの特設サイト「What’s ART?」の方をご覧ください。

こちらの特設サイトでは、アート業界の専門家(評論家、キュレーター、アーティスト、コレクター等)といった、いわゆるアートのエリート層ではない「大衆(ポップ)」の視点から、「アート」、特に「現代アートとは何か?」というテーマに切り込んでいきたいと思います。

いろいろな情報を自分で探し回るのも楽しいと思いますが、手っ取り早く全体的な俯瞰をしておきたい、という方等のために「現代アート初心者ガイド」となるように、幅広いテーマをセレクトしてご紹介しています。

現代アートの特設サイト「WHAT'S ART」

7名の現代アート作家を手がかりに、文脈を設計する方法をまとめた無料記事と、作家ごとの深掘りを扱った有料記事も用意しています。ご興味があれば、あわせて読んでみてください。

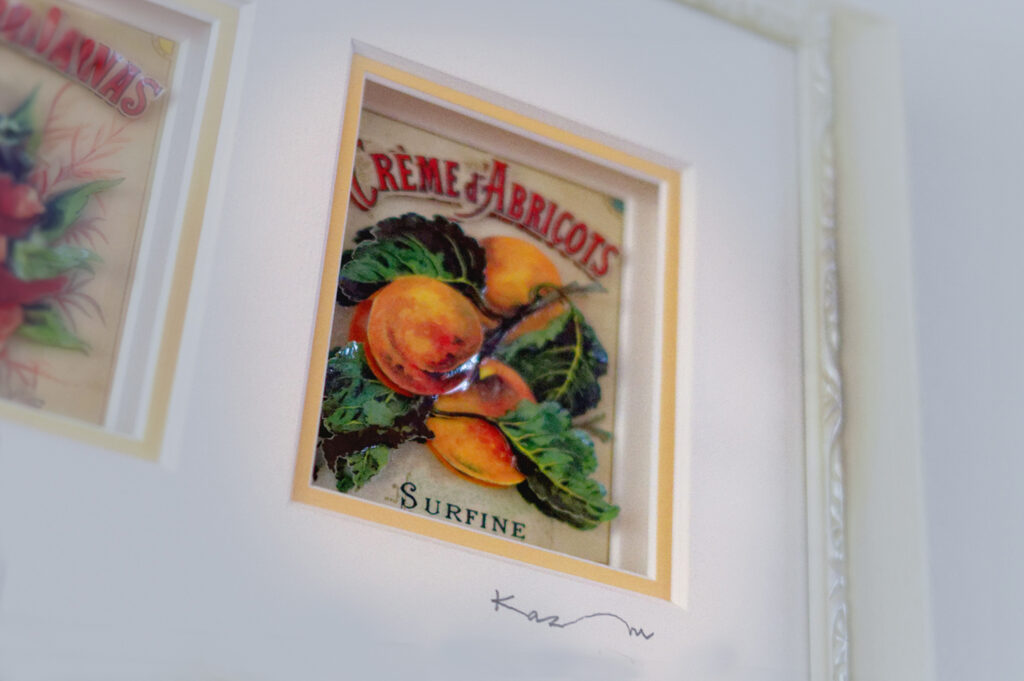

【PR広告】ARTSTYLIC にてオンライン販売中の「Pop Art Deco」シリーズのご紹介

なぜこれがポップアートなのか?」を考える体験

アートの本質は、作品そのものだけでなく、それを前にしたときに「なぜ?」と問いかける心にあります。

「Pop Art Deco」シリーズも、まさにその問いを呼び起こす小さな立体作品です。

ヨーロッパの日常にあったヴィンテージラベルを素材に、世界唯一の独自画法で仕上げられた作品は、

近づくと光を放ち、遠くからは小さな世界が立ち上がるように見えます。

暮らしの中でアートを体験する。さらに作者の長い人生の旅路と物語が凝縮された作品だから、

インテリアとして飾るだけでなく、結婚祝い・新築祝い・開店祝いなどのギフトにも特別な意味を持ちます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b623c5f.97f9fe33.4b623c60.20a2647f/?me_id=1276609&item_id=12755516&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00894%2Fbk4309279295.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)