著作権から倫理へ、その先に見えるもの

かつてカメラが誕生したとき、写実絵画は「もう意味を失うのでは」と騒がれました。しかし、写真は絵画を滅ぼさず、新しい表現の領域を切り拓きました。いま、生成AIという“考える機械”が、その再来のようにアートの定義そのものを揺さぶっています。

この記事では、世界と日本の現状、著名アーティストの賛否の声、著作権を超えた後に残る倫理問題、そして文学・写真・音楽・教育・市場といった分野ごとの受容の違いを整理します。

世界のAIとアート:法と現場のリアル

EUは2024年、AI法を制定し、学習データに関する透明性を企業に義務づけました【1】。日本でも文化庁が、AI学習を「非享受目的」であれば許容し、ただし利用段階での依拠性には注意せよという立場を示しています【2】。

一方、裁判所では「AIが学習したのは許されるか?」という議論が続いています。Getty Imagesや米国でのDMCA関連訴訟はその典型例であり、まだ結論は出ていません【4】【5】。

審査現場や公募でも意見は割れています。報道写真の最高峰「World Press Photo」はAI生成物を排除しましたが、ブリスベンの肖像画コンテストは条件付きで受け入れました。ある場では「真正性」を守る砦となり、別の場では「新しい試み」を受け止める実験場となっているのです。

写真コンクールの衝撃的な実例:AI作品が受賞

2023年、ドイツの写真家ボリス・エルダグセン氏が、Sony World Photography Awards のクリエイティブ部門で優勝しましたが、その作品《Pseudomnesia: The Electrician》は AI(DALL·E 2)で生成された画像でした。彼は「業界がAI画像にどう対応するか見たかった」と明かし、受賞を辞退しました。

この事件は、「AI画像はアートと競えるのか?写真とは何か?」という問いを写真界に突きつける衝撃でした。

Scientific American

ガーディアン

Artnet News

美術手帖

そして、想像の逆をやってのけた写真家も

2024年、1839 Awards の AI 部門に、写真家マイルズ・アストレイ氏が 実写の写真を応募。タイトルは「FLAMINGONE」、頭のないように見えるフラミンゴの写真です。この“カメラ作品”は審査員と一般投票の両方で選ばれましたが、後にAIではないと明かされ、失格となりました。この逆転劇は、「AI作品にリアルが勝つ可能性」を象徴する現象でした。

Scientific American

CBSニュース

日本の現状:規範と現場の狭間で

文化庁はAIと著作権についてのガイドラインを発表し、「学習はOK」「利用には依拠性判断を」と整理しました【2】。

公募規定を見ると対応はまちまちです。日本獣医師会の小説賞や小川未明文学賞はAI作品を明示的に除外しています【9】【10】。一方でTales創作大賞は「補助はOK、出力そのままはNG、申告必須」という柔軟なルールです。さらに、キヤノンギャラリーではAI不使用を明記し【11】、pixivはAI生成作品の支援を停止しました。

著名アーティストの声—分断された世界観

世界の著名人の声を聞くと、AIをめぐる分断の深さがわかります。

- 風刺漫画家ジャック・オーマンは「AIは魂なき模倣」と断じ【12】、イラストレーターMolly Crabappleは「吸血鬼のように文化を蝕む」と批判しました【13】。絵本作家ロブ・ビドゥルフも「アートの真逆」と語っています【14】。

- 英国ではマーク・ハッドンやマイケル・ローゼンら2000人以上が政府に対し「AIに作品を奪われるな」と共同声明を発表しました【15】。

- 文学者ナオミ・オルダーマンやサラ・ホールは「AIには感情やキャラクター描写の深みが欠ける」と指摘しました【16】。

一方で肯定的な声もあります。

- 音楽家イモージェン・ヒープはAIアシスタント「Mogen」を活用し、「透明性とクレジットがあれば創作を軽やかにする」と語っています【19】。

- 映画界のベン・アフレックは「AIは映画の多様性を広げる補助ツール」と評価しました【20】。

- 広告界のPJペレイラは「表現を民主化する力がある」としつつ、「プロンプト入力だけではアートとは呼べない」と警告しています【21】。

さらに、ビヨークはAIを用いて絶滅した動物の声を復元し、気候危機への問いかけを試みました。「AIが魂を持たなければ、ただの無意味な音楽無垢にすぎない」と語り、AIを使う側の責任を強調しました【25】。

対照的にポール・マッカートニーは「アーティストから権利が奪われる」と警鐘を鳴らし、若手作家の職が失われる危機を訴えました【15】【16】【17】。

著作権をクリアしたあとに残る問題

仮に学習データがすべて許諾済みになり、著作権問題が解決したとしても、問いは消えません。

- アーティストやデザイナーの仕事は守られるのか?

- 生成物が均質化し、創造的多様性が損なわれないか?

- 「AI作品」とラベルを付ける義務はあるのか?

- データへのアクセスは公平か?

- 観客は「AI作品」に感動できるのか?

著作権を超えても、「人間と社会が何に価値を置くか」という倫理的問題は残り続けるのです。

文学・写真・音楽の現場から

文学

小説賞や詩のコンテストは「AI生成不可」とする例が多いです。文学では「誰が書いたか」という作者性が作品価値の核心だからです。そのためAI関与は存在理由そのものを揺るがします。とはいえ、プロット作成やリサーチでAIを裏方的に活用する作家は増えています。

写真

写真はカメラの発明時にも「アートか否か」を問われました。その歴史ゆえに、AI画像には「これは写真ではない」という強い拒否感があります。World Press Photoが全面禁止に踏み切ったのは象徴的です。ただし広告や商業写真では「仕上げ」の一部としてAIを使う動きが広がっており、芸術写真と商業写真で受容が二分されています。

音楽

ビヨークやイモージェン・ヒープのように、AIを「共演者」として迎え入れる実験が進んでいます【19】【25】。一方、ポール・マッカートニーのように「創作者の権利を守れ」と声を上げるベテランもいます【15】。音楽界は「実験と警鐘」が同時に鳴り響いているのです。

美術教育:次世代に何を教えるか

AIが普及するなか、美術教育は揺れています。「AIで誰でも“上手な絵”を作れるのに、デッサンを学ぶ意味はあるのか?」という学生の問いに対し、教育者は「デッサンは観察力や思考を養う基礎体力」だと答えます。

一方で、AIを授業に積極的に取り込む動きもあります。AIが生成した作品を批評する演習や、プロンプトの工夫でアイデアを広げる試みです。つまり教育は今後、「AIを排除する道」と「共存を前提とする道」に二分されるでしょう。ただし共通するのは、「人間が学ぶ意味」を再確認する必要があるという点です。

市場とコレクター:価値のゆらぎ

美術市場はAIに複雑な反応を示しています。AI生成作品が数万ドルで落札された事例もありますが、長期的にはコピーの容易さから「希少性」というアートの根幹価値を欠く懸念があります。

一方、コレクターは「AIを使っても作家がどのように関与したか」に注目し始めています。つまり「AI生成そのもの」ではなく、「人間がどう問いを立て、編集し、責任を負ったか」が新たな価値基準になりつつあるのです。

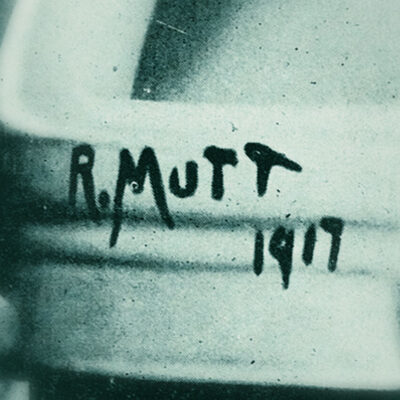

ファインアートとコンセプチュアルアート

ファインアートでは、手業や技巧、人間の存在が作品価値に直結するため、AIは「魂なきコピー」として強い反発を受けやすいです。

コンセプチュアルアートでは、作品の核は「問いやアイデア」です。AIを使うこと自体がテーマ化され、「人間と機械の境界」「作者性とは何か」を考えさせる契機になります。ただしそれを実験として積極的に取り込む作家もいれば、強く警戒する批評家もおり、受容は一様ではありません。

結びにかえて

AIがアートを空洞化させるのか、それとも新しい表現の地平を拓くのか。

その答えは、私たちが「魂」「問い」「機能」「教育」「市場価値」のどこに重きを置くかによって変わります。

- 文学は作者性の揺らぎを恐れ、

- 写真は真正性を守ろうとし、

- 音楽は実験と警鐘が交錯し、

- 教育はAIとの共存か排除かで揺れ、

- 市場は「人間の関与」に価値を見出し始めています。

ビヨークはAIを「問いの媒介」として実験に取り込み、ポール・マッカートニーは「創作者の権利を守れ」と訴えました。

AIは単なるツールではなく、人間社会の鏡であり、価値観の試金石です。これからのアートは、AIと共に「人間らしさとは何か」を問い続ける時代に入ったのかもしれません。

生成AIの画像をさらに手作業でデジタル加工した作品。(image©k_fujii)

参考文献・出典

- EU AI法関連報道

- 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

- Getty Images v. Stability AI 訴訟報道

- DMCA関連訴訟報道

- 日本獣医師会「日本動物児童文学賞」 https://jvma-vet.jp/aigo/bungaku04.html

- 小川未明文学賞 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/mimei-bungakukan/34bungakusyoubosyuu.html

- Canon「キヤノンギャラリー応募規程」 https://personal.canon.jp/showroom/gallery/invite/rules

- Reddit: Jack Ohman発言引用

- Corralldesign: Molly Crabapple論考 https://www.corralldesign.com/writing/ai-harm-hypocrisy

- The Guardian: Rob Biddulphインタビュー https://www.theguardian.com/artanddesign/2023/jan/23/its-the-opposite-of-art-why-illustrators-are-furious-about-ai

- The Guardian: Mark Haddon, Michael Rosenら共同声明 https://www.theguardian.com/technology/2025/feb/23/dont-gift-our-work-to-ai-billionaires-mark-haddon-michal-rosen-and-other-creatives-urge-government

- Financial Times: Will AI put fiction writers out of work? https://www.ft.com/content/7ce8a0c4-f806-44e4-96f5-8cae8772c97c

- The Australian: Gina Chick発言 https://www.theaustralian.com.au/nation/gina-chick-wants-ai-to-leave-her-alone/news-story/ac5bf2f8f70048b558a4260b6226f656

- Wikipedia: Imogen Heap https://en.wikipedia.org/wiki/Imogen_Heap

- Entertainment Weekly: Ben Affleckインタビュー https://ew.com/ben-affleck-explains-why-its-highly-unlikely-ai-will-destroy-film-industry-8747503

- Wikipedia: PJ Pereira https://en.wikipedia.org/wiki/PJ_Pereira

- Björk, Nature Manifesto(AIと絶滅動物の声を用いたインスタレーション)関連報道